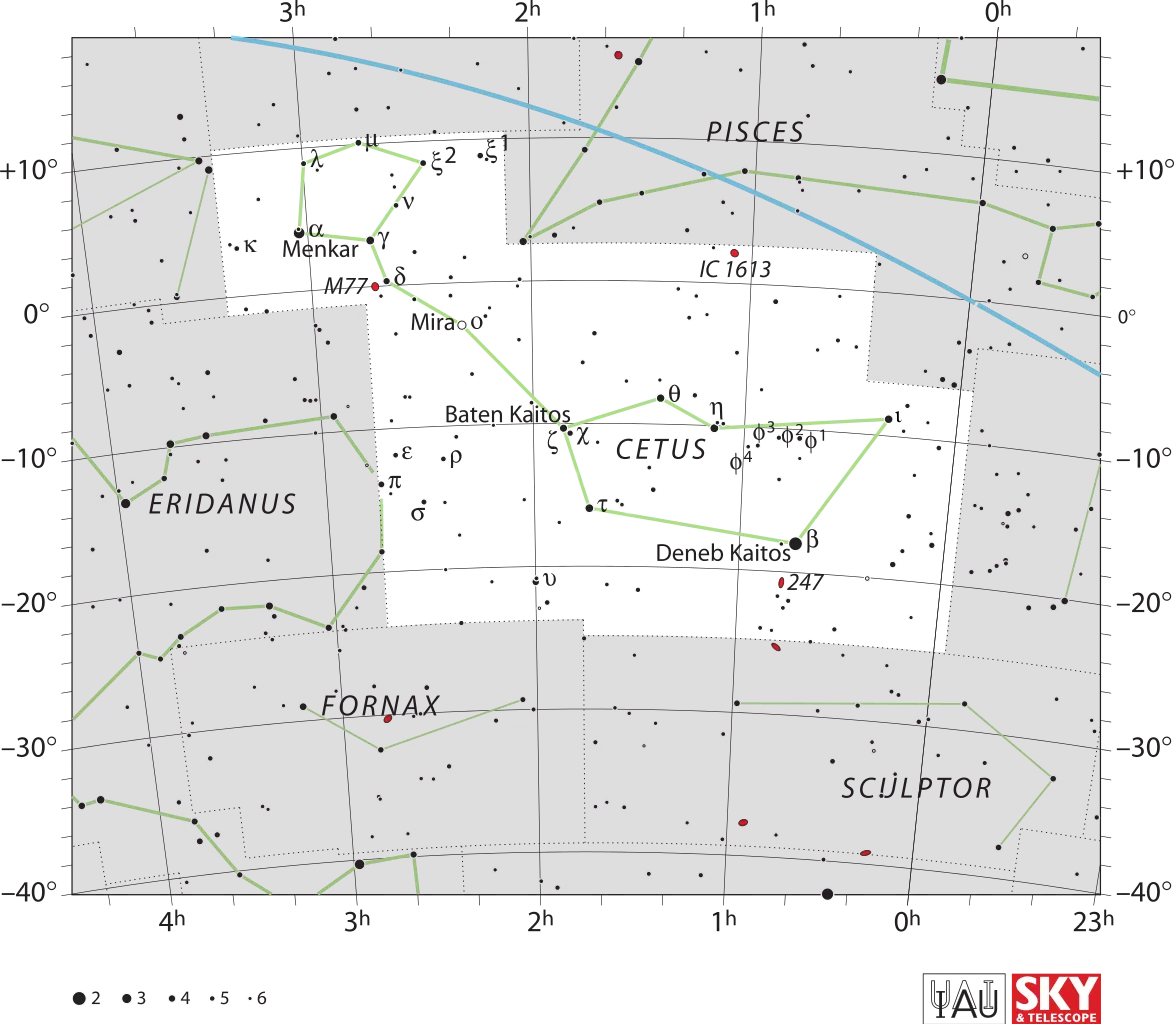

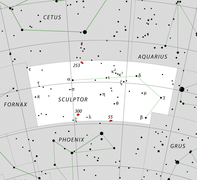

Constellation de la Baleine

Cetus - Cet

- Observation optimale : Octobre-Décembre

- Zone de visibilité : 65° N / 79° S

- Rang de taille : 4

- Étoile la plus lumineuse : Diphda (β)

Les Anciens crurent voir dans la disposition de ces étoilesÉtoile : elle se forme à partir d'un nuage de gaz qui s'effondre sous l'effet de la gravitation. Si la masse du nuage est suffisamment importante, la concentration de la partie centrale peut atteindre les conditions nécessaires aux réactions thermonucléaires.

Glossaire l'élégante silhouette d'une baleine. Dans la mythologie grecque elle évoquait le monstre marin auquel Andromède, fille de Céphée et Cassiopée, fut offerte en sacrifice pour calmer la colère de Neptune.

Proche du plan de projection de l'écliptiqueÉcliptique : projection du plan de l'orbite terrestre sur la voûte céleste. Pour cette raison, il correspond également au déplacement apparent du Soleil parmi les étoiles sur une année.

Glossaire, cette constellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.

Glossaire peut épisodiquement se voir traversée par les planètesPlanète : nom initialement attribué aux points lumineux vagabondant parmi les étoiles, planêtos signifie « astres errants » en grec.

Glossaire de notre Système solaireSystème solaire : ensemble des corps célestes placés sous l'attraction gravitationnelle du Soleil, qui contient à lui seul 99,8 % de la masse du système.

Glossaire. C'est également dans cette zone que l'astéroïdeAstéroïde : petit corps orbitant autour du Soleil et dont la plus grande dimension ne dépasse pas quelques centaines de kilomètres.

Glossaire Vesta fut découvert par Heinrich Olbers Heinrich Olbers

Heinrich Olbers

Découvreur des astéroïdes Pallas et Vesta, son nom reste surtout rattaché au « paradoxe de la nuit noire »…

Glossaire (1758-1840) en 1807.

La constellation contient une étoile « merveilleuse ». Elle abrite également la galaxieGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies.

Glossaire naine IC 1613, distante seulement de 1,8 million d'années-lumièreAnnée-lumière : unité de distance correspondant à celle parcourue par la lumière (dans le vide) en un an.

Glossaire. Faisant partie de l'amas local, et pratiquement deux fois plus proche que la galaxie d'Andromède (M 31 M 31

M 31

Pôle d'attraction de la constellation, cette galaxie spirale vue de trois-quarts est l'objet le plus lointain discernable à l'œil nu.

Messsier 31), elle reste cependant très difficile à observer.

| Omicron (ο) Ceti = Mira | ||

|---|---|---|

| Étoile variable | Période : 331,96 jours | Distance : ≈ 300 a.l. |

| A.D. : 02h 19m 20,79s (J2000) | Dec. : −02° 58' 39,5" (J2000) | Magnitude : 2,0 à 10,1 |

Visible à l'œil nu que quelques semaines par an, sa première observation « écrite » est celle d'un théologien et astronome amateur hollandais : David Fabricius (1564-1617), le 13 août 1596. Il fut frappé par l'éclat rouge vif de cette étoileÉtoile : elle se forme à partir d'un nuage de gaz qui s'effondre sous l'effet de la gravitation. Si la masse du nuage est suffisamment importante, la concentration de la partie centrale peut atteindre les conditions nécessaires aux réactions thermonucléaires.  Visuel

Visuel

Ultraviolet

Ultraviolet

|

||

| Gamma (γ) Ceti | ||

| Étoile double | Séparation : 2,5" | Distance : 82 a.l. |

| A.D. : 02h 43m 18,05s (J2000) | Dec. : −03° 14' 08,8" (J2000) | Magnitude : 3,52 et 6,18 |

| NGC 210 | ||

|---|---|---|

| Galaxie - SABb | Dimension : 5,0' × 3,3' | Distance : 63,4 × 106 a.l. |

| A.D. : 00h 40m 32,01s (J2000) | Dec. : −13° 52' 22,0" (J2000) | Magnitude : 11,12 ± 0,03 |

| NGC 246 = Caldwell 56 = Nébuleuse du Crâne | ||

| Nébuleuse planétaire | Dimension : Ø 4' | Distance : 1 700 a.l. |

| A.D. : 00h 47m 03,28s (J2000) | Dec. : −11° 52' 19,5" (J2000) | Magnitude : 10,90 ± 0,10 |

NGC 246 est une nébuleuse planétaireNébuleuse planétaire : en fin de vie, les astres du type Soleil passent par le stade de géante rouge, les couches les plus externes sont éjectées par la pression de radiation émise par le noyau et la partie centrale se contracte en une naine blanche. |

||

| NGC 247 = Caldwell 62 | ||

| Galaxie - SABd | Dimension : 19,0' × 5,5' | Distance : 11,7 × 106 a.l. |

| A.D. : 00h 47m 08,58s (J2000) | Dec. : −20° 45' 37,8" (J2000) | Magnitude : 9,21 ± 0,14 |

NGC 247 est une galaxieGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies. |

||

| NGC 337 | ||

| Galaxie - SBcd | Dimension : 3,0' × 1,8' | Distance : 64 × 106 a.l. |

| A.D. : 00h 59m 50,05s (J2000) | Dec. : −07° 34' 41,1" (J2000) | Magnitude : 11,48 ± 0,12 |

| IC 1613 = Caldwell 51 | ||

| Galaxie - Irr | Dimension : 20,0' × 18,5' | Distance : 2,36 × 106 a.l. |

| A.D. : 01h 04m 47,81s (J2000) | Dec. : +02° 07' 03,6" (J2000) | Magnitude : 9,54 ± 0,15 |

IC 1613 est une galaxieGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies. |

||

| NGC 864 | ||

| Galaxie - SABc | Dimension : 1,5' × 1,2' | Distance : 55 × 106 a.l. |

| A.D. : 02h 15m 27,58s (J2000) | Dec. : −06° 00' 07,8" (J2000) | Magnitude : 11,07 ± 0,18 |

| NGC 908 | ||

| Galaxie - SAc | Dimension : 3,5' × 1,3' | Distance : 60 × 106 a.l. |

| A.D. : 02h 23m 04,55s (J2000) | Dec. : −21° 14' 01,9" (J2000) | Magnitude : 10,31 ± 0,08 |

| NGC 936 | ||

| Galaxie - SB | Dimension : 5,7' × 4,6' | Distance : - - |

| A.D. : 02h 27m 37,43s (J2000) | Dec. : −01° 09' 21,7" (J2000) | Magnitude : 10,23 ± 0,07 |

|

||

| NGC 1055 | ||

| Galaxie - SBb | Dimension : 4,5' × 1,2' | Distance : 45 × 106 a.l. |

| A.D. : 02h 41m 45,22s (J2000) | Dec. : −00° 26' 36,2" (J2000) | Magnitude : 10,60 ± 0,06 |

| Messier 77 = NGC 1068 | ||

| Galaxie - Sb | Dimension : 8,2' × 7,3' | Distance : 65 × 106 a.l. |

| A.D. : 02h 42m 40,74s (J2000) | Dec. : −00° 00' 48,0" (J2000) | Magnitude : 9,85 ± 0,96 |

|

Amas de petites étoiles, qui contient de la nébuloſité dans la Baleine, & ſur le parallèle de l'étoile δ rapportée, de troiſième grandeur, & que M. Meſſier n'a eſtimé que de la cinquième. M. Méchain vit cet amas le 29 Octobre 1780 ſous la forme de nébuleuſe. (17 Décembre 1780)

GalaxieGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies. |

||

| NGC 1073 | ||

| Galaxie - SBc | Dimension : 4,5' × 4,0' | Distance : 50 × 106 a.l. |

| A.D. : 02h 43m 40,57s (J2000) | Dec. : −01° 22' 32,8" (J2000) | Magnitude : 11,05 ± 0,11 |

Les coordonnées équatoriales J2000 et les magnitudes associées (V) sont extraites des bases de données HyperLeda osuldata.univ-lyon1.fr/bdd/hyperleda et du CDS Portal cdsportal.u-strasbg.fr. | ||