Objets transneptuniens

Ceinture de Kuiper et Nuage de Oort

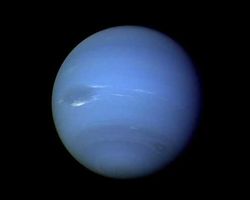

Au-delà de Neptune Neptune

Neptune

Bien que repérable aux jumelles, la huitième planète du Système solaire reste décevante au télescope, même à forte puissance…

Planète Neptune, d'innombrables résidus de la nébuleuse primitive forment la Ceinture de Kuiper (ou KBO, pour Kuiper Belt Object) qui s'étend sur plus de 50 fois la distance Terre Terre

Terre

Minuscule fragment de matière flottant autour d'une étoile banale, la planète Terre est pourtant la plus massive des planètes telluriques.

Planète Terre-Soleil Soleil

Soleil

Le Soleil n'est que l'une des 100 milliards d'étoiles qui constituent notre Galaxie.

Étoile Soleil. Ces objets transneptuniens se distribuent également sous la forme d'un anneau, vaste réservoir de petits corps glacés dont la planètePlanète : nom initialement attribué aux points lumineux vagabondant parmi les étoiles, planêtos signifie « astres errants » en grec.

Glossaire naine Pluton ne serait que la plus proche représentante.

La grande majorité a été expulsée vers l'extérieur du Système solaireSystème solaire : ensemble des corps célestes placés sous l'attraction gravitationnelle du Soleil, qui contient à lui seul 99,8 % de la masse du système.

Glossaire par les perturbations gravitationnelles des planètes géantes et se retrouver dans le Nuage de OortNuage de Oort : région de l'espace située à la limite externe du Système solaire, bien au-delà de la Ceinture de Kuiper.

Glossaire. Plus de 2 000 de ces objets ont été détectés, leur nombre total est estimé à plusieurs millions encore présents (dont au moins 100 000 de plus de 100 km de diamètre). La Ceinture de Kuiper serait la source des comètes à courtes périodes, inférieures à 200 ans ; leurs trajectoires — souvent très elliptiques — se trouvent proches du plan de l'écliptiqueÉcliptique : projection du plan de l'orbite terrestre sur la voûte céleste. Pour cette raison, il correspond également au déplacement apparent du Soleil parmi les étoiles sur une année.

Glossaire.

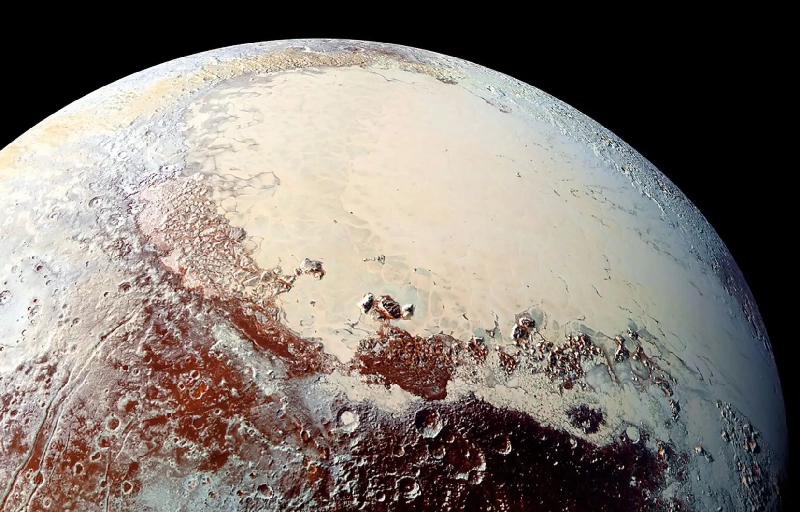

Pluton

Longtemps considérée comme la dernière planète du Système solaire, Pluton est reclassée comme planète naine (plutoïde) par l'Union Astronomique Internationale L'UAI a pour mission de promouvoir l'astronomie sous tous ses aspects : recherche, communication, éducation, etc., par le biais de la coopération internationale.

L'UAI a pour mission de promouvoir l'astronomie sous tous ses aspects : recherche, communication, éducation, etc., par le biais de la coopération internationale.

UAI (ou IUA) en août 2006 (Résolution 5). Son diamètre (2 370 km) est inférieur à celui de notre Lune Lune

Lune

Le couple Terre-Lune peut être considéré comme une planète double qui orbite autour du Soleil à partir d'un centre de gravité commun…

Lune, aussi vue depuis la Terre elle n'apparaît que sous la forme d'une faible « étoileÉtoile : elle se forme à partir d'un nuage de gaz qui s'effondre sous l'effet de la gravitation. Si la masse du nuage est suffisamment importante, la concentration de la partie centrale peut atteindre les conditions nécessaires aux réactions thermonucléaires.

Glossaire » de quatorzième magnitudeMagnitude (stellaire) : échelle logarithmique permettant de répertorier les étoiles en fonction de leur luminosité. Le niveau zéro de cette échelle a été arbitrairement attribué à une série d'étoiles étalons et le rapport entre chaque magnitude est d'un facteur 2,5.

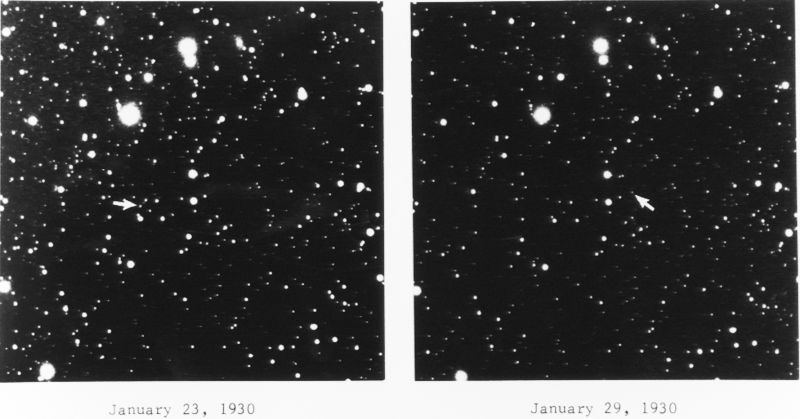

Glossaire, autant dire que son observation visuelle reste relativement difficile. Seul son très lent déplacement pourra être mis en évidence sur le fond étoilé par une surveillance photographique, c'est d'ailleurs cette méthode qui l'a vu « naître ».

Encouragés par le triomphe de la mécanique céleste lors de la découverte de Neptune par Urbain Jean Joseph le Verrier (1811-1877) et John Couch Adams (1819-1892), ce sont encore les irrégularités de l'orbiteOrbite : trajectoire, généralement elliptique, décrite par un corps naturel ou artificiel soumis au champ gravitationnel d'un autre corps considéré comme fixe.

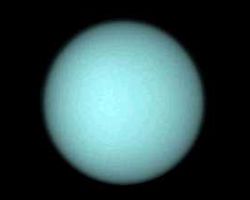

Glossaire d'Uranus Uranus

Uranus

Théoriquement visible à l'œil nu, il faudra cependant attendre l'invention du télescope pour qu'elle puisse être découverte par William Herschel…

Planète Uranus qui amenèrent les astronomes, vers la fin du XIXe siècle, à rechercher un neuvième corps céleste orbitant au-delà de Neptune.

L'énigmatique planète sera finalement découverte par Clyde Tombaugh Clyde Tombaugh

Clyde Tombaugh

Il construit seul son premier télescope à l'aide duquel il observe et dessine les planètes. C'est l'un de ces croquis de Jupiter qui attire l'attention du directeur de l'observatoire Lowell : Vesto Melvin Slipher…

Glossaire (1907-1997) le 18 février 1930 (il n'a encore que 23 ans), alors simple assistant à l'observatoire Lowell (Flagstaff-Arizona), après l'étude de nombreuses photographies systématiques de la zone prévue. La découverte ne sera rendue officielle que le 13 mars, jour anniversaire de Percival Lowell (1855-1916) qui mit en place les moyens qui permirent la découverte.

Conformément à la tradition, elle puisera son nom dans la mythologie grecque : Pluton (ou Hadès), le dieu des Enfers. Ce nom fut suggéré par la petite-fille d'un astronome anglais : Venetia Burney (1919-2009), 11 ans. Les deux premières lettres se veulent également un hommage à Percival Lowell. En mai 1931, Walt Disney nommera le chien de Mickey « Pluto » pour honorer la planète récemment découverte par un américain.

Il s'avère très vite que la masse de cette nouvelle planète est bien trop faible pour perturber les trajectoires d'Uranus et de Neptune. De plus, ces perturbations avaient été surestimées : des calculs erronés peuvent parfois conduire à une vraie découverte !

En 1943, l'astronome amateur irlandais Kenneth Edgeworth (1880-1972) est le premier à émettre l'idée de l'existence d'autres corps orbitant au-delà de l'orbite de Neptune. L'hypothèse est théorisée, en 1951, par Gerard Pieter Kuiper Gerard Pieter Kuiper

Gerard Pieter Kuiper

Ses contributions dans le domaine de l'astronomie sont multiples, mais le nom de Kuiper reste surtout rattaché à la « Ceinture de Kuiper », vaste disque d'objets orbitant sur le plan de l'écliptique au-delà de l'orbite de Neptune…

Glossaire (1905-1973) sous la forme d'un anneau à l'origine des comètes à courtes périodes et d'objets depuis disparus. Au début des années 60, les astronomes américains Alastair Cameron (1925-2005) et Fred Whipple (1906-2004) maintinrent l'idée de l'existence actuelle de ce disque désigné à présent sous le nom de Ceinture d'Edgeworth-Kuiper (ou plus communément « Ceinture de Kuiper »).

Son hypothétique présence sera de plus en plus confirmée par la découverte des premiers objets au sein de cette zone. Le 30 août 1992, depuis l'observatoire de Mauna Kea, l'équipe composée de Davis Jewitt (1958) et Jane Luu (1963) découvre les objets provisoirement nommés 1992 QB1, puis 1993 FW six mois plus tard (depuis, ils ont respectivement reçus les noms officiels Albion et Karla). Les découvertes se suivent avec une série de corps mineurs, puis des objets plus gros : Quaoar (2002), Sedna (2003), Orcus et Hauméa (2004), et — surtout (!) — les planètes naines Éris et Makémaké (2005).

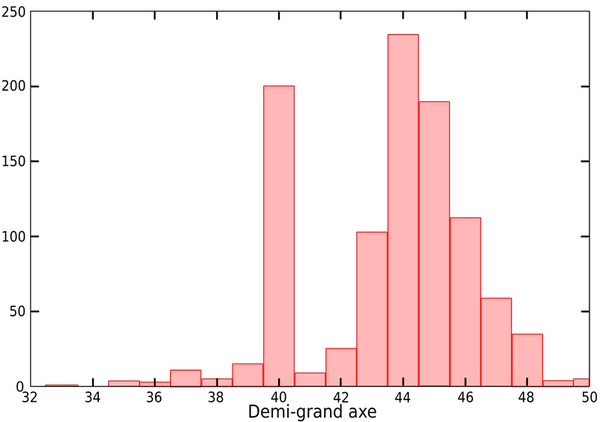

Pluton possède une orbite très particulière : sa trajectoire est fortement inclinée sur l'écliptique (17°), de plus son périple autour du Soleil est également très excentré (e = 0,25). Sa distance au Soleil varie entre 29,6 uaUnité astronomique : unité de distance basée sur le demi-grand axe de l'orbite terrestre et définie par l'UAI en 1976.

Glossaire (4,44 milliards de km) à son périhéliePérihélie : distance minimale d'un astre au Soleil.

Glossaire (position obtenue le 5 septembre 1989) et 49,3 ua (7,37 milliards de km) à l'aphélieAphélie : point le plus éloigné de l'orbite d'un corps céleste autour du Soleil.

Glossaire (position qu'elle atteindra en 2113). La planète s'est ainsi retrouvée plus proche du Soleil que Neptune entre février 1979 et mars 1999. Toutefois, orbitant loin du même plan, ces deux planètes ne peuvent entrer en collision. Les points d'intersections de leurs orbites, en résonance stable 3/2, se trouvent séparés par plus de 2,5 milliards de km.

Astre essentiellement recouvert de méthane gelé, Pluton possède une faible atmosphèreAtmosphère : couche gazeuse enveloppant un objet planétaire. Les étoiles ont également une atmosphère gazeuse dont la température très élevée est responsable d'une émission de lumière.

Glossaire de diazote mise en évidence par l'occultationOccultation : pour un observateur terrestre, recouvrement d'un objet céleste par le disque d'un astre. Improprement qualifié d'éclipse, le masquage du disque solaire par celui de la Lune en est l'exemple le plus connu.

Glossaire d'une étoile le 9 juin 1988.

C'est également l'examen méthodique de clichés photographiques qui permit la découverte de son satellite : Charon, par James Walter Christy (1938) et Robert Harrington (1942-1993) en 1978. D'un diamètre de 1 280 km, ce dernier orbite sur une trajectoire elliptique à une distance moyenne de 19 635 km. Ces deux corps possèdent une caractéristique unique dans le Système solaire : une rotation et une révolution synchrones en 6,4 jours.

Des observations de l'environnement de Pluton réalisées en 2002 et mai 2005 par l'équipe de Hal Weaver et d'Alan Stern, à l'aide de la caméra ACS du télescope spatial Hubble, ont permis la découverte de quatre autres objets gravitant autour de la lointaine planète naine : Nix (Ø 40 km) et Hydra (Ø 50 km) en juin 2005, Kerberos (Ø 10 km) en juin 2011 et enfin Styx (Ø 6 km) en juin 2012.

Négligée par l'exploration spatiale, Pluton est enfin visitée par la sonde New Horizons — lancée le 19 janvier 2006 — qui la survole le 14 juillet 2015, avant d'être probablement dirigée vers un autre objet transneptunien. À cette distance l'énergie solaire n'est plus suffisante pour alimenter les instruments, un générateur nucléaire a été embarqué pour remplacer les panneaux solaires.

Quaoar

Au moment de sa découverte, le 4 juin 2002 (par l'équipe de l'astronome américain Michael Brown à l'aide du télescope de Schmidt de 122 cm d'ouverture et un rapport F/D de 2,5 installé à l'observatoire du Mont Palomar, tout comme les objets suivants), Quaoar était le plus gros objet de la ceinture de Kuiper avec un diamètre estimé à 1 260 km ; soit environ un dixième du diamètre de la Terre ou un tiers du diamètre de la Lune.

La taille de Quaoar est alors incertaine et sa forte luminosité conduit l'équipe de découverte à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une dixième planète du Système solaire et lui donne le nom temporaire « Object X »en référence à l'existence d'une hypothétique planète X.

Elle effectue une orbite complète en 286,6 années. Avec une distance au périhélie de 42 ua (qui sera atteint vers février 2075) et à l'aphélie de 45 ua, son orbite est presque circulaire et peu inclinée sur l'écliptique, donc bien plus proche de celle d'une planète que celle de Pluton.

Un satellite, baptisé Weymot, lui a été découvert en février 2006 à une distance de 0,35" pour un diamètre estimé à 100 km. L'orbite de ce satellite doit encore être calculée. Dans le panthéon du peuple Tongva — une tribu indigène qui peuplait la Californie du Sud avant l'arrivée des européens —, Weywot est le fils de Quaoar.

La découverte d'un anneau autour de Quaoar est annoncée en février 2023 qui orbite à une distance d'environ 4 000 km. Fortement irrégulier, sa largeur varie de 5 à 300 km avec une opacité plus forte là où il est plus étroit. Les mesures suggèrent qu'il est en partie constitué de blocs de roches ou de glaces de taille kilométrique. En avril de la même année un second anneau est découvert à une distance plus proche : environ 2 500 km.

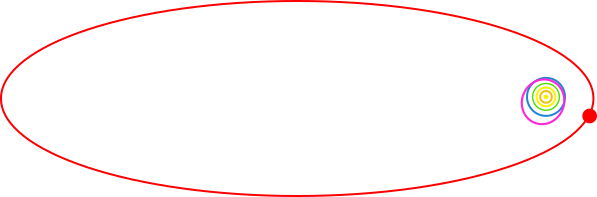

Sedna

Sedna est découvert, le 14 novembre 2003, à une position proche de son périhélie qui se situe à une distance de 76 ua du Soleil ; l'aphélie est proche de 1 000 ua. Sedna parcourt son orbite entre 11 800 et 12 100 de nos années. Elle prend le nom d'une déesse de la mythologie inuit.

Le point rouge marque la position au moment de sa découverte.

Ces deux paramètres étant exceptionnellement élevés, son origine est incertaine. Le Centre des planètes mineures considère Sedna comme un objet épars , un groupe d'objets placés sur des orbites exceptionnellement allongées par l'influence gravitationnelle de Neptune.

Ce classement est contesté, certains astronomes pensent que Sedna serait le premier membre connu du nuage d'Oort intérieur. D'autres pensent qu'il pourrait avoir été déplacé sur son orbite actuelle par une étoile passant à proximité du Soleil, notamment une étoile de l'amas ouvert originel dont les membres se sont dispersés au fil du temps.

Une autre hypothèse est que l'orbite initiale circulaire aurait déviée vers son excentricité actuelle sous l'influence gravitationnelle d'une planète au-delà de Neptune.

Bien que les orbites de certaines comètes à longue période s'étendent à des distances encore plus lointaines que celle de Sedna, elles ne peuvent être observées qu'à proximité de leur périhélie situé dans le Système solaire intérieur en raison de leur faible luminosité.

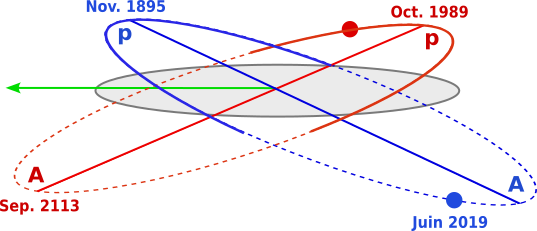

Orcus

Orcus est découvert le 17 février 2004. Sa période orbitale est de 245 ans et son orbite est inclinée de 20,6° sur l'écliptique. Son diamètre est de 910 km et il possède un satellite de 400 km de diamètre : Vanth.

Orcus suit une orbite similaire à celle de Pluton. Leurs périhélies sont tous deux au-dessus de l'écliptique et à l'intérieur de l'orbite de Neptune, mais en des points presque opposés qui fait qu'elles sont pratiquement miroir l'une de l'autre.

Le graphique montre les orbites de Neptune (en gris, qui représente l'écliptique), Pluton (en rouge) et Orcus (en bleu). Les orbites sont tracées en traits pleins au-dessus de l'écliptique et en pointillés au-dessous.

Les grands axes indiquent les périhélies (p) et les aphélies (A) avec leurs dates de passage, ainsi que la position des corps en avril 2006. Le segment vert pointe en direction du point vernalPoint vernal : le point vernal est l'un des deux points d'intersection entre le plan équatorial terrestre et le plan de son orbite. Marquant le passage du Soleil à sa phase ascendante, il correspond à l'équinoxe de printemps pour l'hémisphère Nord (en mars).

Glossaire.

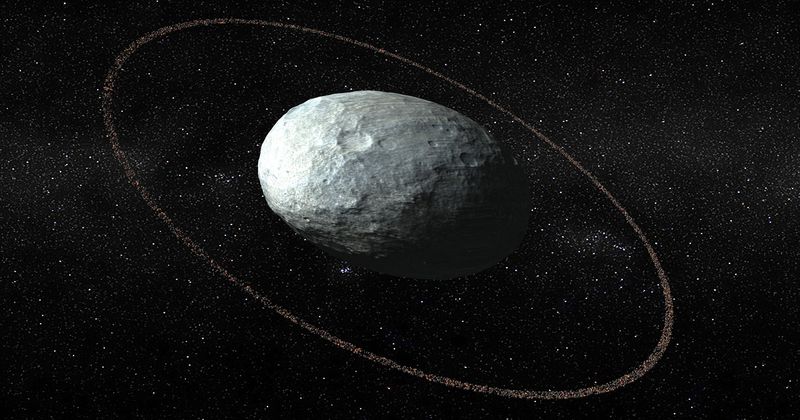

Hauméa

Hauméa, découvert le 28 décembre 2004, présente une forme oblongue : 1 920 km × 1 540 km. Ce n'est pas sa seule particularité, il possède un anneau de 2 300 km de diamètre pour une épaisseur de 70 km. Situé à une distance de 43 ua, il décrit son orbite en 284 ans.

Hauméa est probablement ce qui reste d'un objet différencié, et le plus grand membre d'un groupe d'objets présentant des caractéristiques physiques et orbitales similaires. Ils se seraient formés

lorsqu'un plus grand corps aurait été brisé lors d'une collision. Cette famille collisionnelle est la première et la seule à être identifiée parmi les objets transneptuniens.

Hauméa est accompagné de deux satellites : Hi'iaka (350 km) et Namaka (170 km), noms issus de la mythologie hawaïenne, Hi'iaka et Namaka étant les progénitures de Hauméa, déesse de la fertilité et de l'accouchement.

Éris

La découverte du nouvel objet, à partir de photographies prises en 2003, par Michael E. Brown (1965), Chadwick Trujillo (1973) et David Lincoln Rabinowitz (1960) du California Institute of Technology, est rendue officielle le 5 janvier 2005. Les premières estimations de grandeur démontrent que son diamètre serait supérieur à celui de Pluton. Ce dernier étant alors classifié comme planète, il est logique que ce nouveau corps céleste soit également officiellement reconnu comme étant la Xe planète du Système solaire.

Initialement estimé à 3 300 km, le diamètre de l'objet (provisoirement baptisée Xena par ses découvreurs, du nom d'une héroïne d'héroïc-fantasy, l'initiale X faisant allusion au rang de la planète) est revu à la baisse : 2 326 km à ± 12 km, ce qui le laisse cependant d'une dimension sensiblement égale à celle de Pluton. Ce dilemme amène l'Union Astronomique Internationale (UAI) à donner une nouvelle définition du terme de planète.

Tout comme son homologue Pluton, Éris n'a pas éliminé tous les corps partageant son orbite. Avec la nouvelle terminologie adoptée par l'UAI en août 2006, ces deux objets célestes se voient reclassés en planètes naines. Le nom de baptème, proposé par Michael E. Brown qui semble ne pas manquer d'humour, est Éris, la déesse grecque… de la discorde ! Éris possède un petit satellite, naturellement affublé du nom de la fille de son corps parent : Dysnomie, déesse de l'anarchie.

Éris est placée sur une orbite inclinée de 44° qui la fait voyager entre 38 ua et 97 ua, elle peut donc parfois se retrouver plus proche du Soleil que Pluton.

Makémaké

Makémaké est découvert le 21 mars 2005. Son nom est celui du dieu créateur dans la mythologie polynésienne de l'île de Pâques. D'un diamètre moyen estimé à 1 430 km, c'est la troisième plus grande planète naine connue à ce jour (2025).

Avec un périhélie à 34,6 ua et un aphélie, qu'il atteindra en 2033, à 52,8 ua, l'orbite est décrite en un peu moins de 310 ans. L'inclinaison est de 29° sur l'écliptique. Sa période de rotation est de 22,83 heures, comparable à celle de la Terre. N'étant pas en résonance orbitale avec Neptune, il est donc un cubewano.

Makémaké possède un tout petit satellite d'environ 160 km de diamètre provisoirement nommé MK2, découvert en avril 2016, sa surface est très sombre. Cela permet de renforcer l'idée que la majorité des planètes naines transneptuniennes possèdent des satellites naturels.

Un autre satellite pourrait orbiter autour de Makémaké, ce qui expliquerait mieux des anomalies relevées dans son spectre électromagnétique.

Gonggong

Gonggong est officiellement découvert le 17 juillet 2007, même si depuis des images de « pré-découverte », prises à l'observatoire de La Silla en date du 19 août 1985, ont été retrouvées.

Jusqu'en 2019, aucun nom n'est proposé à l'UAI. Il faut attendre le 5 février 2020 pour que l'appellation Gonggong — un dieu des eaux de la mythologie chinoise — lui soit officiellement attribuée dans la circulaire du Centre des planètes mineures.

Avec un diamètre estimé à 1 230 ± 50 km, Gonggong serait le cinquième plus gros objet transneptunien connus (2025). Son orbite est très excentrique avec un périhélie de 33,05 ua et un aphélie de 100,93 ua, et fortement inclinée sur l'écliptique : 30,6°.

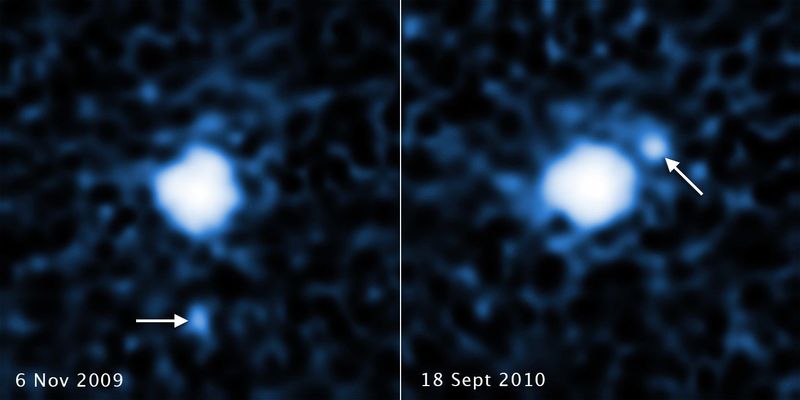

L'analyse d'images prises par le télescope spatial Hubble, le 18 septembre 2010, a permis de révéler la présence d'un satellite. D'une période orbitale de 25 jours, son diamètre est estimé à 100 km, il se place à une distance d'environ 24 000 km de son corps parent.

Le 5 février 2020, le satellite a été officiellement nommé Xiangliu — un serpent venimeux à neuf têtes dans la mythologie chinoise — en même temps que celui de Gonggong. À l'exception des photographies de septembre 2010, les découvreurs ont rapporté une tentative de détection de satellite sur des photographies datant de 2009.

Nuage de Oort

Les comètes sont détruites après plusieurs passages à travers le Système solaire interne. Aussi, si toutes existaient depuis la formation du Système solaire, plus aucune ne serait observée de nos jours.

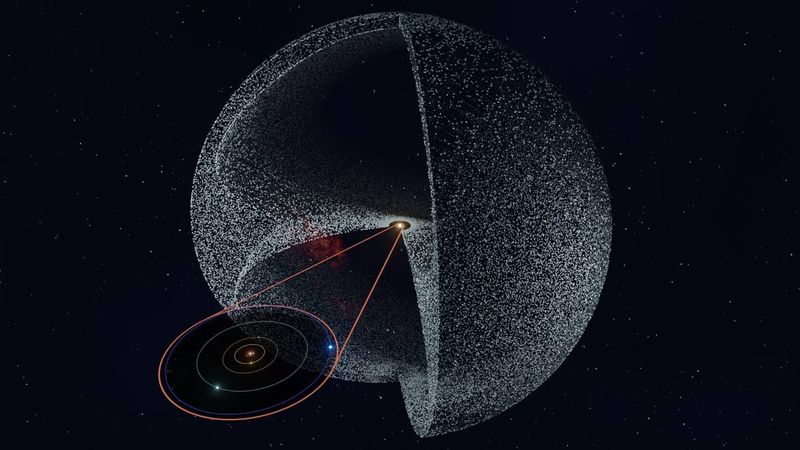

En 1950, afin d'expliquer cette incompatibilité avec l'observation, l'astronome néerlandais Jan Oort avança l'idée — universellement admise aujourd'hui — qu'il existerait, à des distances du Soleil comprises entre 40 000 et 100 000 unités astronomiques, un vaste réservoir de comètes, reliquat du disque protoplanétaire originel formé autour du Soleil après l'effondrement de la nébuleuse solaire, il y a 4,6 milliards d'années.

Certaines de ces comètes à longue période quitteraient parfois ce « nuage de Oort » pour prendre une orbite dont le plan orbital peut être fortement incliné par rapport au plan de l'écliptique et peuvent donc arriver de toutes les directions possibles.

Dans ces régions éloignées, les noyaux cométaires se trouvent à une fraction non négligeable de la distance qui nous sépare des étoiles les plus proches. Ces dernières vont donc provoquer des perturbations gravitationnelles qui peuvent conduire un corps du nuage de Oort à se précipiter vers l'intérieur du Système solaire. Sedna pourrait ainsi faire partie du nuage de Oort. Le nuage interne, serait celui des comètes de type Halley. Les autres comètes de courte période proviendraient de la ceinture de Kuiper.

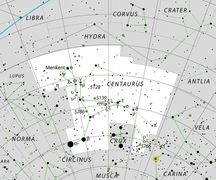

La limite externe du nuage de Oort, qui formerait la frontière gravitationnelle du Système solaire, se situerait à plus d'un millier de fois la distance séparant le Soleil de Neptune, entre une et deux années-lumière du Soleil et plus du quart de la distance qui nous sépare de Proxima du Centaure Centaure

Centaure

Un des fleurons du ciel de l'hémisphère Sud, cette région est très riche en objets non-stellaires.

Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il existe un continuum d'objets entre le nuage de Oort et un nuage similaire entourant le système Alpha du Centaure.

La masse du nuage de Oort n'est pas connue avec certitude, mais très probablement autour de trois masses terrestres. Il ne serait ainsi que très peu lié au Système solaire et donc facilement perturbé par des forces extérieures, comme le passage d'une étoile à proximité.

L'hypothèse de la formation du nuage de Oort la plus largement acceptée est qu'il serait un reliquat du disque protoplanétaire originel formé plus près du Soleil après l'effondrement de la nébuleuse solaire, selon le même processus d'accrétion qui a formé les planètes et les astéroïdes, il y a 4,6 milliards d'années. Les interactions gravitationnelles des géantes gazeuses les auraient ensuite éjectés sur des orbites elliptiques ou paraboliques extrêmement longues.

Des études récentes montrent que la formation du nuage de Oort est plutôt compatible avec l'hypothèse d'une formation du Système solaire à l'intérieur d'un amas de 200 à 400 étoiles. Ces étoiles auraient très certainement joué un rôle lors de la formation du nuage de Oort.

Il est possible que d'autres étoiles possèdent leur propre nuage de Oort et que les extrémités des nuages de Oort de deux étoiles proches peuvent parfois s'interpénétrer, ce qui entraînerait l'intrusion occasionnelle, voire une arrivée massive, de comètes dans le Système solaire interne. Les interactions du nuage de Oort du Soleil avec celui d'étoiles proches et sa déformation par les effets de marée galactique seraient les deux principales causes de l'envoi de comètes à longue période dans le Système solaire interne. Ces phénomènes disperseraient également les objets en dehors du plan de l'écliptique, expliquant la distribution sphérique du nuage.

Dans 10 millions d'années, l'étoile naine Gliese 710 — située à 62 années lumière dans la constellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.

Glossaire du Serpent Serpent

Serpent

Constellation essentiellement boréale visible en été, elle a la particularité d'être divisée en deux par Ophiuchus.

Serpent (serpens cauda) — est la plus susceptible de perturber le nuage de Oort. Elle se caractérise par un mouvement propre (déplacement latéral) extrêmement faible et un décalage spectral vers le bleu (blueshift) notable pour une étoile aussi proche. Cela signifie qu'elle se rapproche quasiment dans l'axe du Système solaire et passera à proximité dans 1,3 million d'années à 13 000 ± 6 000 ua du Soleil.

Il a également été postulé que le Soleil posséderait un compagnon non détecté (une naine brune ou une géante gazeuse) placée sur une orbite elliptique au-delà du nuage de Oort. Cet objet, nommé Némésis, traverserait une portion du nuage tous les 26 millions d'années, provoquant un bombardement du Système solaire interne par des comètes. Pour l'heure, aucune preuve directe de l'existence de Némésis n'a été trouvée.

Crédits photographiques : NASA, sauf mention contraire.