L'inventaire de Charles Messier

Le catalogue le plus utilisé par les amateurs d'astronomie

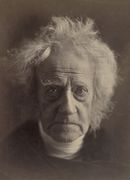

L'inventaire dressé par l'astronome Charles Messier Charles Messier

Charles Messier

Dixième enfant d'une lignée de douze, il se voit contraint de « s'exiler » à Paris en 1751. Doté d'une belle écriture et doué pour le dessin, il y a trouvé un emploi de cartographe chez l'astronome-géographe Joseph Nicolas Delisle…

Glossaire (1730-1817), aujourd'hui officiellement arrêté à 110 entrées, est toujours l'un des catalogues d'objets célestes le plus utilisé par les amateurs d'astronomie. Il répertorie : 38 galaxiesGalaxie : les étoiles ne se distribuent pas au hasard dans l'Univers, elles tendent à se regrouper dans des objets comprenant chacun entre un à cent milliards de membres que l'on nomme galaxies.

Glossaire, 29 amas globulairesAmas globulaire : composés de vieilles étoiles (regroupées dans une sphère) ils se distribuent dans un halo sphérique englobant notre Galaxie.

Glossaire, 27 amas ouvertsAmas ouvert : composés d'étoiles relativement jeunes, toutes nées de la même nébuleuse, ils se situent principalement dans le plan du disque des galaxies spirales.

Glossaire, 7 nébuleuses diffuses, 4 nébuleuses planétairesNébuleuse planétaire : en fin de vie, les astres du type Soleil passent par le stade de géante rouge, les couches les plus externes sont éjectées par la pression de radiation émise par le noyau et la partie centrale se contracte en une naine blanche.

Glossaire, 1 résidu de supernovaSupernova : effondrement d'une étoile massive en fin de vie : la production de réactions nucléaires dans le noyau devient insuffisante pour contenir la pression des couches supérieures.

Glossaire et 4… ratons laveurs ?

Charles Messier

Né en Lorraine en 1730, Charles Messier est mort à Paris en 1817. Assistant de Joseph Nicolas Delisle (1688-1768) à l'observatoire de la Marine Royale, il lui succède et y fera toute sa carrière d'astronome.

Excellent observateur, c'est lui qui redécouvrit le premier la comète de Halley de retour à son périhéliePérihélie : distance minimale d'un astre au Soleil.

Glossaire en 1759, alors que la communauté scientifique doutait encore des lois de la mécanique céleste et de la gravitation. Les instruments de la deuxième moitié du XVIIIe siècle étaient de bien piètre qualité comparés aux instruments modernes de mêmes ouvertures. Ceux qu'il a le plus utilisés personnellement étaient une lunette non-achromatique de seulement 50 mm d'ouverture et de plus d'un mètre de focale, ainsi qu'un télescope de 150 mm dont le miroir était taillé dans un bloc fait d'un alliage de cuivre et d'étain qui s'oxydait très vite et ne réfléchissait que le cinquième de la lumière reçue.

En raison de leur basse résolution et de leurs défauts optiques, la vision à travers ces lunettes laissait imaginer des objets « nébuleux » là où l'on sait maintenant qu'il y a autre chose que de gros flocons pouvant être pris pour des « astres chevelus », autrement dit des comètes. Comme il les retrouvait souvent dans son champ de vision, Messier décida d'en dresser une liste pour éviter toute confusion ultérieure.

Le Catalogue Messier

Le premier « Catalogue Messier » fut rendu public en 1771 et publié dans les Mémoires de l'Académie Royale des sciences. Il ne contenait alors que les positions de 45 objets accompagnés d'un court descriptif. Les années suivantes de nouvelles découvertes l'incitèrent à publier un catalogue de 58 objets qui vinrent s'ajouter à la précédente liste.

C'est son ami et collègue Pierre Méchain Pierre Méchain

Pierre Méchain

En raison de difficultés financières, son père ne peut lui assurer une formation d'architecte, profession qu'il voudrait le voir prendre comme lui. Ayant eu connaissance de son intérêt pour l'astronomie, Joseph de Lalande le prend comme élève…

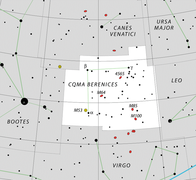

Glossaire (1744-1804), astronome à l'observatoire de Paris, qui l'aida pour cette compilation dont il a plus que largement contribué à l'enrichissement. Affecté à l'observatoire de la Marine à Versailles, Méchain fut également un rigoureux observateur : il découvrit pas moins de 12 comètes entre 1781 et 1802. Ses multiples pérégrinations célestes l'amenèrent à trouver de nombreuses nébuleuses faibles, surtout dans la région située entre la Chevelure de Bérénice Chevelure de Bérénice

Chevelure de Bérénice

Constellation boréale visible au printemps, elle contient deux amas de galaxies.

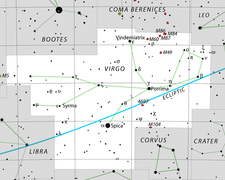

Chevelure de Bérénice et la Vierge Vierge

Vierge

Constellation visible au printemps. Son principal attrait est son amas de galaxies (Abell 1060) situé près du pôle Nord galactique.

Vierge. Il ne dressa pas de liste de ces découvertes mais en informa Messier.

Rédigée dès 1781, puis publiée dans la Connaissance des Temps de 1784 sous le titre : Catalogue des Nébuleuses et des amas d'étoiles observées à Paris, par M. Messier, à l'Observatoire de la Marine, hôtel de Clugni, rue des Mathurins., cette liste constitue le véritable Catalogue de Messier qui s'arrête donc au n° 103. On retrouve ainsi plus d'une vingtaine d'objets dont il faut attribuer la première observation à Méchain.

Le Catalogue Messier paru dans La Connaissance des temps (1784)http://gallica.bnf.fr/

Les ajouts au catalogue

Sept autres objets furent incorporés plus récemment au catalogue original de Messier. M 104 M 104

M 104

Galaxie observée par Pierre Méchain le 11 mai 1781. Sa morphologie la situe entre les galaxies spirales et les galaxies elliptiques.

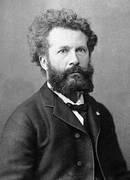

Messsier 104 fut rajouté, en 1921, par Camille Flammarion Camille Flammarion

Camille Flammarion

Attiré par l'astronomie dès son plus jeune âge, il a collectionné tous les annuaires du Bureau des longitudes depuis 1796 ! Lors d'une maladie, impressionné par son accumulation d'ouvrages sur le sujet, le médecin qui le soigne en parle à Urbain Leverrier…

Glossaire (1842-1925) suite à la découverte d'une note relative à son observation. Les trois objets suivants : M 105 M 105

M 105

Galaxie découverte par Pierre Méchain le 24 mars 1781. C'est une galaxie elliptique du même ordre de masse que la Voie Lactée.

Messsier 105, M 106 M 106

M 106

Cette galaxie spirale barrée, source d'émission radio, fut observée par Pierre Méchain en juillet 1781.

Messsier 106 et M 107 M 107

M 107

Amas globulaire découvert par Pierre Méchain en avril 1782. Il s'agit vraisemblablement du dernier objet en date repéré par l'astronome.

Messsier 107, furent rapportés par l'astronome américano-canadienne Helen Battles Sawyer Hogg (1905-1993). Owen Gingerich (1930-2023), chercheur et historien des sciences, rallongea la liste avec les objets M 108 M 108

M 108

Vraisemblablement découverte en même temps que M 97 et M 109 par Pierre Méchain. C'est une galaxie spirale vue presque par la tranche.

Messsier 108 et M 109 M 109

M 109

Cette galaxie spirale barrée est une nouvelle découverte de Pierre Méchain, la même nuit que M 97 et M 108 (12 mars 1781).

Messsier 109. Kenneth Glyn Jones (1915-1995) compléta l'inventaire en 1968, avec M 110 M 110

M 110

L'une des deux galaxies satellites de M 31, découverte par Guillaume le Gentil de La Galaisière en même temps que Messier 32.

Messsier 110, en démontrant l'observation de cet objet par Messier en 1773 et figurant sur son dessin de M 31 M 31

M 31

Pôle d'attraction de la constellation, cette galaxie spirale vue de trois-quarts est l'objet le plus lointain discernable à l'œil nu.

Messsier 31 publié en 1807.

L'après Messier

Après celle de Messier d'autres nomenclatures d'objets non-stellaires furent établies.

Vingt ans d'observations scrupuleuses de la voûte céleste, avec des instruments de plus en plus puissants, par William Herschel William Herschel

William Herschel

Fils de musicien, William Friedrich Wilhelm Herschel reçoit également une formation musicale, apprenant le hautbois et le violon. En 1757, il quitte sa ville natale de Hanovre pour l'angleterre où il s'installe comme copiste à Londres, puis enseigne la musique à Durham…

Glossaire (1738-1822) et son fils sir John Herschel John Herschel

John Herschel

Observant à l'observatoire de Slough (banlieue de Londres) de 1826 à 1832, puis depuis le Cap (Afrique du Sud) entre 1833 et 1837, il publiera ses travaux sous la forme d'un Grand catalogue de 10 200 étoiles doubles et multiples…

Glossaire (1738-1822), aboutirent à la publication du General Catalogue, qui porta à plus de 5 000 le nombre d'objets faibles et bien plus difficiles à observer. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1845, qu'un noble irlandais, William Parsons (lord Oxmantown comte de Ross, 1800-1867), parvint à résoudre en étoilesÉtoile : elle se forme à partir d'un nuage de gaz qui s'effondre sous l'effet de la gravitation. Si la masse du nuage est suffisamment importante, la concentration de la partie centrale peut atteindre les conditions nécessaires aux réactions thermonucléaires.

Glossaire la galaxie spirale des Chiens de chasse (M 51 M 51

M 51

Galaxie spirale, en interaction gravitationnelle avec la galaxie NGC 5195, repérée par Charles Messier le 13 octobre 1773.

Messsier 51).

Son collaborateur, Johann Louis Emil Dreyer (1852-1926), publia en 1888 le New General Catalogue (NGC). Devenu directeur de l'observatoire d'Armagh en Irlande, il répertoria 7 840 objets auxquels se sont ajoutés depuis 5 836 autres en deux intégrations successives appelées Index Catalogue (IC).

Les quatre « erreurs » de Messier

M 40 M 40

M 40

Suivant le rapport de la découverte d'une nébuleuse par J. Hewel, Charles Messier ne retrouva qu'un couple d'étoiles en explorant la zone mentionnée.

Messsier 40, découverte et identifiée par Johannes Hewel – ou Johan Hœvelke, dit Hévélius (1611-1687) –, avait déjà été classé comme nébuleuse. À l'époque on qualifiait de « nébuleuse » tout objet d'aspect flou que l'on découvrait parmi les étoiles. En fait, il s'agit d'une étoile double : Winnecke 4, près de δ UMa.

M 73 M 73

M 73

C. Messier repère l'astérisme le 4 octobre 1780 en cherchant la position de M 72 nouvellement découvert par P. Méchain.

Messsier 73 s'est avéré n'être qu'un simple groupe de 4 étoiles, formant un Y.

Pour M 91 M 91

M 91

Cette galaxie spirale barrée est probablement découverte par Charles Messier le 18 mars 1781, mais la position qu'il rapporta est erronée.

Messsier 91, aucun objet particulier n'a été retrouvé aux environs de la zone mentionnée dans ses notes. Il est possible qu'il s'agisse d'une méprise et que l'objet concerné soit NGC 4548.

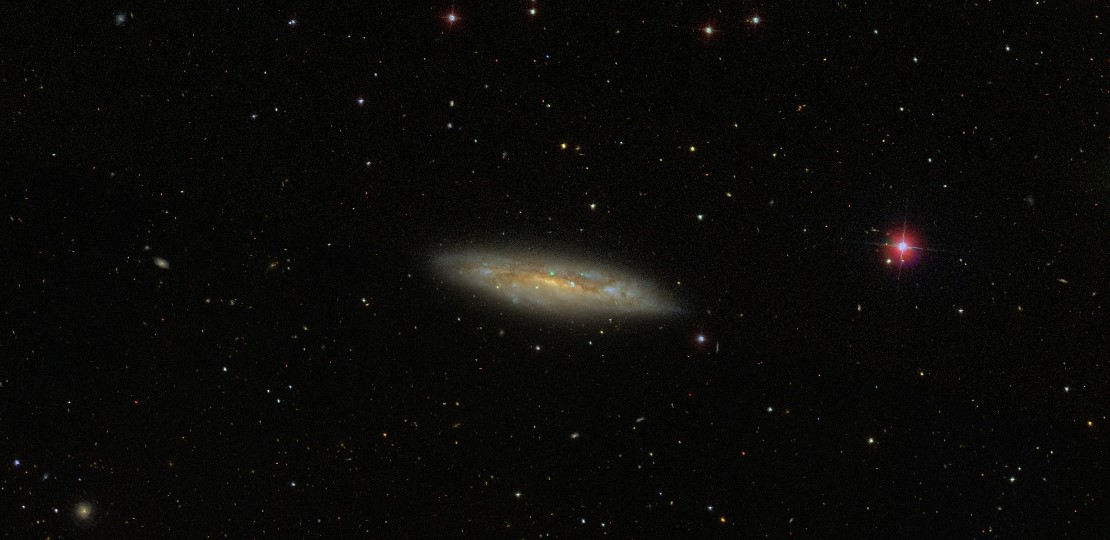

Enfin, les relevés laissés par Messier sur M 102 M 102

M 102

Galaxie classée comme lenticulaire, également appelée galaxie du Fuseau, mais il pourrait s'agir d'une galaxie spirale vue exactement par la tranche.

Messsier 102 partagent les avis des spécialistes en deux thèses.

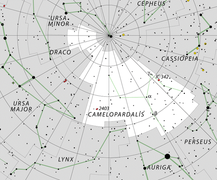

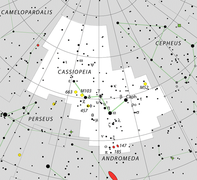

En hommage au « furet des comètes » une constellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.

Glossaire porta un temps son nom. L'astérismeAstérisme : groupe d'étoiles dont la disposition vue depuis la Terre permet un rattachement à une figure ou un objet usuel. Le concept est analogue à celui de constellation.

Glossaire était constitué par quelques étoiles insignifiantes situées près du pôle céleste Nord, entre les constellations de la Girafe Girafe

Girafe

Constellation circumpolaire peu évidente à repérer entre la Grande Ourse et Cassiopée.

Girafe, Cassiopée Cassiopée

Cassiopée

Constellation circumpolaire très facile à repérer avec sa forme caractéristique en W ou M suivant la saison.

Cassiopée et Céphée Céphée

Céphée

C'est l'une des 48 constellations répertoriées par Ptolémée et officialisée en 1930. Elle fait partie du groupe de constellations rattachées au mythe d'Andromède.

Céphée.

| date | désignation | date | désignation |

|---|---|---|---|

| 26/01/1760 | 1759 II Messier | 01/04/1771 | 1771 Messier |

| 28/09/1763 | 1763 Messier | 12/10/1773 | 1773 Messier |

| 03/01/1764 | 1764 Messier | 27/10/1780 | 1780 I Messier |

| 08/03/1766 | 1766 I Messier | 07/01/1785 | 1785 I Messier |

| 08/08/1769 | 1769 Messier | 25/11/1788 | 1788 I Messier |

| 14/06/1770 | 1770 I Lexell * | 27/09/1793 | 1793 I Messier |

| 10/01/1771 | 1770 II Grande comète | 12/04/1798 | 1798 I Messier |

* Anders Johan Lexell (1740-1784) en a calculé l'orbite mais en attribue la paternité à Messier.