Les étoiles doubles et systèmes multiples

Couples physiques et couples optiques

Pendant des millénaires, les astronomes n'ont pu faire autre chose que de préciser la position des astres. Bien que Ptolémée Ptolemaeus Claudius, dit Ptolémée

Ptolemaeus Claudius, dit Ptolémée

Très peu d'éléments de la vie de Ptolémée sont connus, mais on le sait auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, dont deux feront autorité jusqu'à la Renaissance (l'Almageste et Géographie)…

Glossaire (entre 87 et 100-vers 170), dans son catalogue qui date de l'an 134 de notre ère, ait déjà qualifiée l'étoileÉtoile : elle se forme à partir d'un nuage de gaz qui s'effondre sous l'effet de la gravitation. Si la masse du nuage est suffisamment importante, la concentration de la partie centrale peut atteindre les conditions nécessaires aux réactions thermonucléaires.

Glossaire ν (Nu) Sagittarii de « double », il considéra ce rapprochement comme tout à fait fortuit et n'y attacha aucune signification physique.

Au Xe siècle, l'astronome persan Abd al-Rahman al Sūfi (903-986) note le rapprochement apparent des étoiles Mizar Mizar

Mizar

Première étoile double découverte à la lunette, des études récentes révèlent qu'il s'agit d'un système multiple : le couple principal est séparé de 14,4".

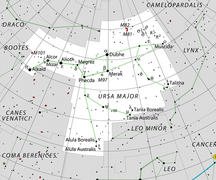

Mizar et Alcor dans la constellationConstellation : les constellations prennent leurs origines essentiellement dans la mythologie. N'ayant aucune entité physique propre, elles résultent d'une simple association d'étoiles qui, vues depuis la Terre, semblent angulairement proches.

Glossaire de la Grande Ourse Grande Ourse

Grande Ourse

Constellation circumpolaire, elle fait partie des plus anciennes et les plus connues.

Grande Ourse.

Historique : observations et recherches des étoiles doubles

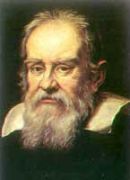

1609 : Galilée Galileo Galilei

Galileo Galilei

En janvier 1610, il découvre les quatre gros satellites de Jupiter et les phases de Vénus. Ces observations confortent son idée de la rotation de la Terre sur son axe et de sa révolution autour du Soleil. Cette conception lui vaut une condamnation à résidence par le Saint-Office…

Glossaire (1564-1642) est le premier à utiliser un instrument optique à des fins astronomiques.

1650 : Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) semble être le premier à pouvoir dédoubler Mizar, l'étoile ζ (Zêta) du « Grand Chariot », mais l'antériorité de cette découverte se retrouve parfois attribuée à Benedetto Castelli (1578-1643) – un disciple de Galilée – en 1617.

1755 : James Bradley (1693-1762) parvient à mesurer son écart angulaire (env. 14").

Une quinzaine de ces « rapprochements d'étoiles » est connue vers le milieu du XVIIIe siècle, dont θ Orionis, α Centauri, 61 Cygni, γ Virginis, γ Arietis. Puis vient l'époque des lunettes à très longues focales qui (au prix de beaucoup d'efforts… et quelques contorsions !) permettent d'apercevoir des astres encore plus serrés pendant quelques secondes.

1767 : l'astronome John Mitchell (1725-1793) semble être le premier à se demander si les couples d'étoiles sont en réelle connexion gravitationnelle (couple physique) et non un simple alignement fortuit sur une même ligne de visée (couple optique). Cette dernière configuration ne présente aucun intérêt scientifique.

1779 : Christian Mayer (1719-1783) en dresse le premier catalogue à l'aide d'un quadrantQuadrant : unité d'angle valant un quart de cercle (90°) ; il donne son nom à un ancien instrument permettant de mesurer la hauteur des étoiles.

Glossaire mural de 2,4 m doté d'un grossissement de 85 fois, le De novis in cœlo sidereo phœnomenis ; 90 étoiles y sont répertoriées, dont 72 découvertes par lui (ε Lyrae, Albireo, ζ Cancri…).

La naissance d'une idée

La variabilité d'Algol Algol

Algol

La variabilité de son éclat est due à l'éclipse mutuelle de deux étoiles dont le plan de l'orbite se trouve sur l'axe de visée.

Algol est connue depuis la plus Haute Antiquité. Même si d'autres avant lui avaient déjà suggéré que les étoiles doubles pouvaient être liées par des forces d'attraction, John Goodricke (1764-1786), un astronome amateur anglais de 19 ans, est le premier à en donner une interprétation correcte : l'éclipseÉclipse : passage d'un corps céleste dans le cône d'ombre d'un autre astre. Le terme « Éclipse de Soleil » couramment employé est impropre, le Soleil étant masqué par la Lune, il s'agit d'une occultation.

Glossaire mutuelle de deux étoiles (1782).

Mais l'idée de la binarité des étoiles devait encore mûrir dans les esprits avant de mettre à mal le dogme aristotélicien de l'incorruptibilité des cieux, et beaucoup d'astronomes ont longuement hésité avant d'admettre l'existence de la double nature d'Algol. Il faudra attendre l'utilisation du spectrographe, par Hermann Carl Vogel (1841-1907) et Julius Scheiner (1858-1913) en 1889, pour permettre l'acceptation définitive de la notion d'étoile double.

À cette époque les astronomes deviennent surtout préoccupés de cartographie. Les monarques les pensionnent pour qu'ils décrivent la forme de la Terre et donnent les limites de leurs territoires, non pour qu'ils étudient le ciel. Il faudra être un génie à la fois fortuné, libre et curieux pour « voir plus loin »…

William Herschel

En 1803, William Herschel William Herschel

William Herschel

Fils de musicien, William Friedrich Wilhelm Herschel reçoit également une formation musicale, apprenant le hautbois et le violon. En 1757, il quitte sa ville natale de Hanovre pour l'angleterre où il s'installe comme copiste à Londres, puis enseigne la musique à Durham…

Glossaire (1738-1822) reprend l'observation des étoiles doubles à l'aide de télescopes allant de 18 à 130 cm d'ouverture. Il constate certains changements par rapport aux anciens relevés et en conclut que ces mouvements résultent de l'interaction mutuelle de deux étoiles.

Ses travaux sont difficiles à mettre en œuvre, les montures sont manœuvrées à l'aide de cordes et les observations consistent surtout à regarder passer les étoiles d'un bord à l'autre du champ. Les micromètres à fils de soie qu'il construit pour ses mesures ne lui permettent pas d'effectuer des relevés suffisamment précis. Il parvient cependant à décrire les premières orbites képlériennes et en donner une première estimation des périodes : Castor (324 ans), γ Leonis (1 200 ans)…

Il publie deux catalogues répertoriant 812 binaires. Pour la première fois, la théorie de la gravitation universelle d'Isaac Newton Isaac Newton

Isaac Newton

Esprit universel, Newton peut être tout autant qualifié de mathématicien, physicien que d'astronome. Co-inventeur du calcul différentiel et intégral avec Gottfried Wilhelm Leibniz, il est également le créateur du premier télescope qui porte son nom…

Glossaire (1643-1727) sort du cadre du Système solaireSystème solaire : ensemble des corps célestes placés sous l'attraction gravitationnelle du Soleil, qui contient à lui seul 99,8 % de la masse du système.

Glossaire : la science des étoiles doubles vient de naître.

Arrivent enfin les lunettes avec montures équatoriales mues par des mécanismes d'horlogerie, équipées de micromètres plus fiables et plus précis.

1824 : le 16 novembre, la lunette de Dorpat – aujourd'hui Tartu en Estonie – (Ø 24 cm, construite par les ateliers de Fraunhofer) est inaugurée. Elle permet à Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793-1864) de dresser son Catalogues Novus (ou catalogue de Dorpat). Plus de 3 000 couples (les fameux Σx, dont 2 500 découverts par Struve lui-même) y sont répertoriés.

C'est la première fois que les étoiles doubles font l'objet d'études aussi nombreuses que précises. Un deuxième mémoire est édité : Mensuræ micrometricæ.

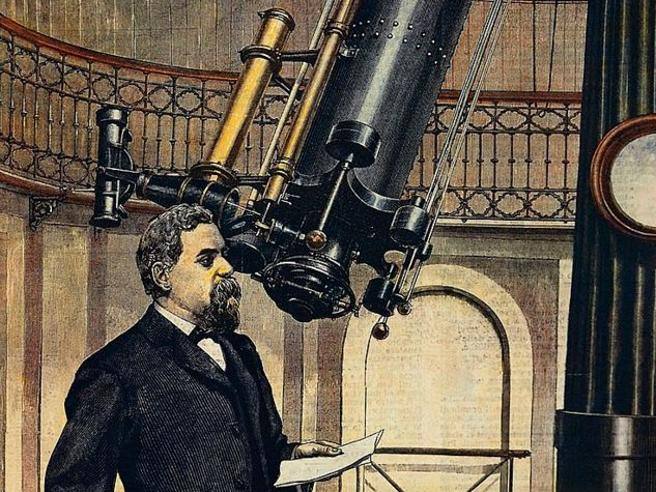

1843 : Otto Wilhelm von Struve (1819-1905), le fils du précédent, reprend la traque à son compte avec la lunette de 38 cm du tout nouvel observatoire de Poulkovo, construite par les successeurs de Fraunhofer.

Il dresse un nouveau catalogue de 500 couples plus serrés : le OΣ.

L'installation de Poulkovo devient un lieu de pélerinage pour les astronomes et donne le départ de la course aux plus grandes lunettes équipées d'optiques de plus en plus performantes, qui va durer 60 ans, pour s'achever avec la mise en service du réfracteur de Yerkes. Le flambeau passe d'abord par des observatoires privés d'Angleterre et d'Italie, avant de rejoindre l'Amérique.

William Rutter Dawes (1799-1868)

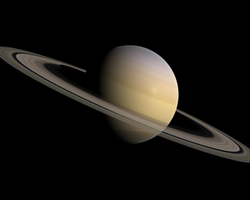

Il est pasteur anglican et à l'aide de lunettes de 7 à 8 pouces (environ 20 cm) il fait d'étonnantes découvertes sous des cieux peu cléments, dont « l'anneau de crêpe » de Saturne Saturne

Saturne

Jupiter, Uranus et Neptune possédent également un système d'anneaux, seul celui de Saturne peut être visible depuis la Terre…

Planète Saturne. Ses observations d'étoiles doubles surclassent en précision celles de ses prédécesseurs.

Ercole Dembowski (1812-1881)

Baron, fils de général, d'abord marin avant de se consacrer entièrement à l'astronomie, l'italien fera plus de 20 000 observations d'étoiles doubles, le plus souvent avec une lunette de 162 mm.

Les catalogues édités par Struve père & fils sont « revisités » par Dawes et Dembowski qui démontrent que de nombreux couples sont en mouvement.

Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-1910)

Fils d'égyptoloque, il observe d'abord avec la lunette de 218 mm qui équipe l'observatoire Brera de Milan, organisé par son père, puis un équatorial de 500 mm. Surtout connu comme « inventeur » des canaux de Mars Mars

Mars

Mars possède une atmosphère très ténue qui permet une observation de son sol que seules de violentes tempêtes de poussière parviennent à voiler…

Planète Mars, Schiaparelli va quelque peu se réhabiliter en rajoutant à la liste des étoiles doubles quelques joyaux célestes.

Sherburne Wesley Burnham (1838-1921)

Il exerce la profession de rédacteur auprès des tribunaux et n'a jamais été astronome de métier. Pourtant, rendu célèbre par ses sérieuses études sur les étoiles binaires, il est nommé « Acting Director » de l'observatoire de Dearborn (banlieue de Détroit) mais… sans appointements.

C'est l'époque où sont érigés les réfracteurs géants de Lick (1888), puis Yerkes (1897) ; période où il découvre plus de 400 nouveaux couples, en seulement quelques mois, avec sa modeste lunette de 6 pouces (environ 15 cm).

Le couronnement de sa « carrière » est la publication de son Burnham Double Star Catalogue (BDS), liste compilant tous les couples connus à moins de 120° du pôle Nord (1906).

Robert Grant Aitken (1864-1951)

William Joseph Hussey (1862-1926)

Ils découvrent conjointement, à l'observatoire de Lick, plus de 4 500 autres couples, notés A et Hu, qui fournissent aujourd'hui l'essentiel des orbites connues.

Cette prospection systématique du début du siècle, à laquelle ont également collaboré l'anglais Thomas Henry Espinell Compton Espin (1858-1934) et le français Robert Jonckheere (1889-1974) marque la fin de « l'âge d'or » avec la découverte de 6 000 nouvelles binaires. On croit alors qu'il ne reste plus qu'à observer les couples connus et que même les examens les plus fouillés n'apporteront plus de découvertes.

C'est dans ce courant de pensée que des observateurs de premier plan vont se mettre essentiellement à mesurer les couples les plus serrés, ceux qui permettent de mieux calculer les orbitesOrbite : trajectoire, généralement elliptique, décrite par un corps naturel ou artificiel soumis au champ gravitationnel d'un autre corps considéré comme fixe.

Glossaire. C'est l'époque des George van Biesbroeck (1880-1974) en Amérique et Paul Baize (1901-1995) en France, qui effectuent à eux deux 60 000 mesures sur des couples difficiles qui ont permis d'établir une centaine d'orbites.

Parallèlement l'astrophysiqueAstrophysique : partie de l'astronomie qui étudie la nature physique des astres, notamment par le biais de la spectroscopie.

Glossaire se développe, promettant de nouveaux horizons à défricher, et mobilise les jeunes chercheurs au détriment d'une astronomie jugée plus « traditionnelle ». La nouvelle génération d'instruments n'est pas affectée à ce type de projet, et l'étude des étoiles doubles devra encore se faire sur de vieilles lunettes, ce qui ne favorise pas l'engouement d'éventuels volontaires. De plus, les méthodes de mesure n'évoluent pratiquement pas, on observe encore souvent avec le micromètre à (parfois vrais) fils d'araignées, modèle… 1825.

Il faut l'apport de nouvelles techniques, notamment l'interférométrie qui permet un pouvoir séparateur plus important, pour que les prospections reprennent.

Gerard Pieter Kuiper Gerard Pieter Kuiper

Gerard Pieter Kuiper

Ses contributions dans le domaine de l'astronomie sont multiples, mais le nom de Kuiper reste surtout rattaché à la « Ceinture de Kuiper », vaste disque d'objets orbitants sur le plan de l'écliptique au-delà de l'orbite de Neptune…

Glossaire (1905-1973) recense 117 nouveaux couples en 1934, dont certains très lumineux, imité de près par Charles Edmund Worley (1935-1997) et William Stephen Finsen (1905-1979). Mais c'est à l'observatoire de Nice, où l'arpentage est repris depuis 1965, que les résultats sont les plus probants. Paul Muller (1910-2000) et Paul Couteau (1923-2014) y inventorient 3 100 couples, dont 13 % avec un écart inférieur à 0,25" d'arc. Cette nouvelle moisson contient donc un bon nombre d'orbites rapides et les limites observationnelles, inférieures à celles des instruments en raison de la turbulence atmosphérique, semblent être atteintes.

L'interférométrie des tavelures

En raison de la distance qui nous en sépare, une étoile est perçue comme un faisceau lumineux ponctuel (pratiquement) cohérent. La turbulence atmosphérique jouant le rôle d'un diffuseur, ce faisceau nous parvient avec de multiples interférences créant des « speckles » ou tavelures.

L'œil entraîné de certains observateurs avaient déjà remarqué qu'à très fort grossissement les images d'étoiles doubles prenaient cette structure granuleuse de façon régulière et organisée. C'est à Antoine Labeyrie (1943) que revient le mérite d'avoir compris ce phénomène, en 1970, et le parti qu'il était possible d'en tirer.

Chacune de ces tavelures est une tache de diffraction de l'étoile (disque d'Airy plus ou moins chahuté). Bien que brouillée, l'information est toujours là, il « suffit de » la retrouver. Par le passage d'un faisceau laser à travers le compositage de multiples images, prisent à très courtes poses à travers un filtre à bande passante étroite, on obtient un système de franges dont l'écartement et l'orientation donnent la séparation et la position du couple.

L'interférométrie des tavelures permet des mesures cinq fois plus fines que les micromètres classiques rendant possible l'observation des binaires encore plus serrées…